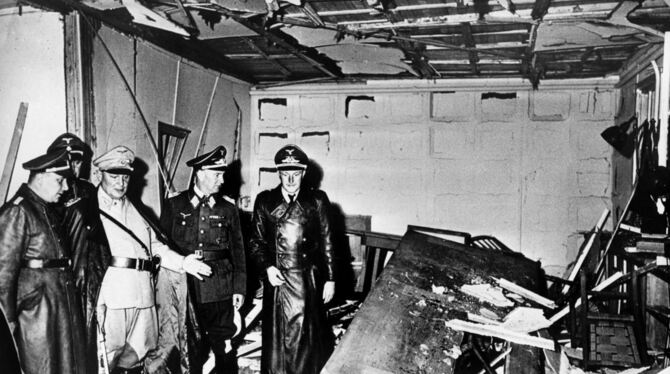

Vor 80 Jahren: Stauffenberg-Attentat auf Hitler

Reichsmarschall Hermann Göring (helle Uniform) und der Chef der »Kanzlei des Führers«, Martin Bormann (links), begutachten die Zerstörung im Raum der Karten-Baracke im Führerhauptquartier Rastenburg, wo Oberst Stauffenberg am 20. Juli 1944 eine Sprengladung zündete, mit der Absicht Hitler zu töten (Archivfoto vom 20. Juli 1944). FOTO: HOFFMANN/UPI/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.