Stadt Reutlingen will bis 2040 klimaneutral sein

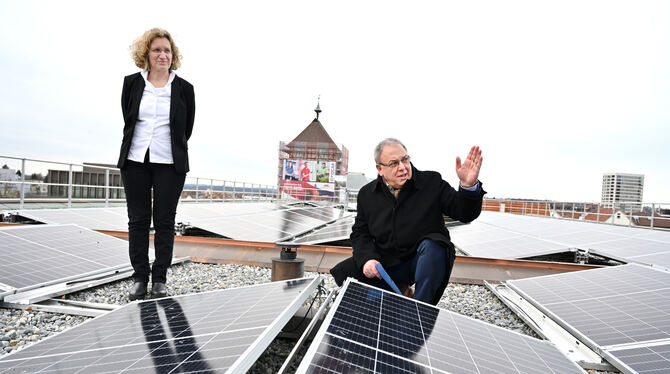

Die Zukunft ist CO₂-neutral: Mit der Verwaltung, städtischen Gebäuden und Eigenbetrieben will die Stadt Reutlingen bis 2040 klimaneutral sein. Daran hält Baubürgermeisterin Angela Weiskopf fest - hier mit Oberbürgermeister Thomas Keck bei einem Pressetermin auf dem Dach des Reutlinger Rathauses mit dessen Photovoltaik-Anlage.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.