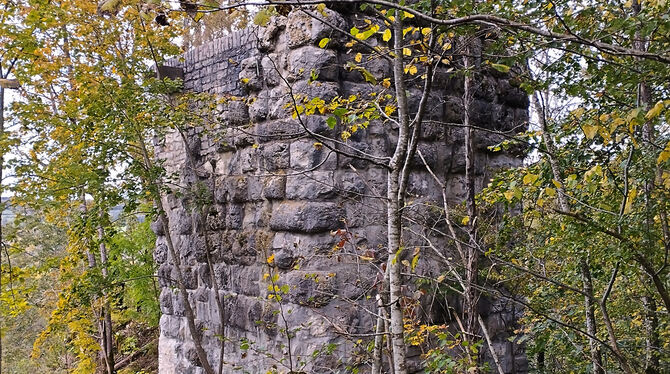

Versteckt im Wald bei Wasserstetten liegt Burg Blankenstein

Je mehr die Herbstblätter fallen, desto deutlicher wird die Ruine sichtbar.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.