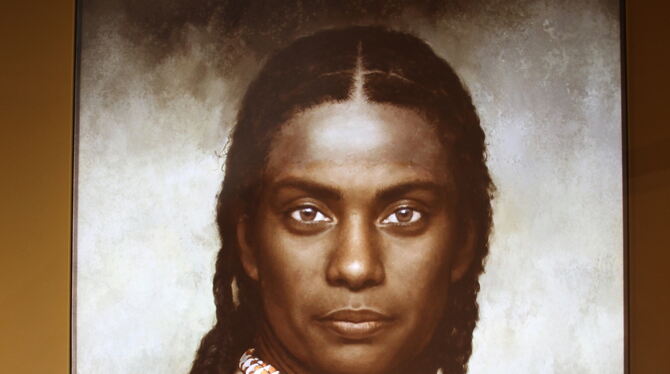

Urgeschichtliches Blaubeurer Museum: Tiffany in der Steinzeit

Die Dame trägt Doppellochperlen und Albtracht, wie sie vielleicht vor 42.000 Jahren en vogue waren.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.