Heimatbuch der anderen Art: Georg Tetmeyer liest in Pfullingen aus Buch »Kontrafakturen«

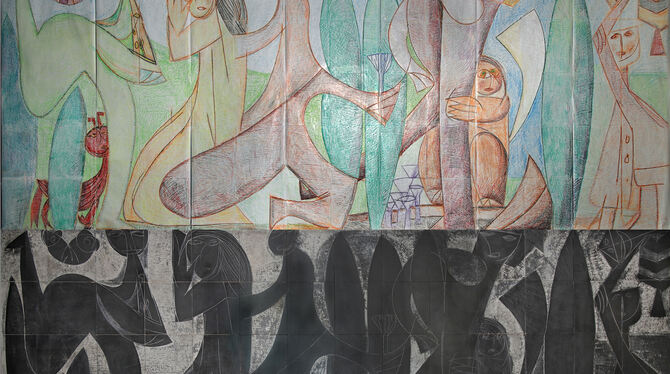

Im Rahmen eines Projekts für die Aktion »Schule als Staat« im Juli haben Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums (FSG) HAP Grieshabers Werk »Alb« (unten), das eine Wand in einem Aufenthaltsraum des FSG ziert, als Frottage mit Wachskreiden farbig gestaltet. Weitere ausgewählte Einzelmotive der Schieferwand sollen während der Aktionstage ebenso gestaltet werden. FOTO: BURGEMEISTER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.