Tauchfahrt in die literarische Moderne: Erinnerung an Rainer Maria Gerhardt

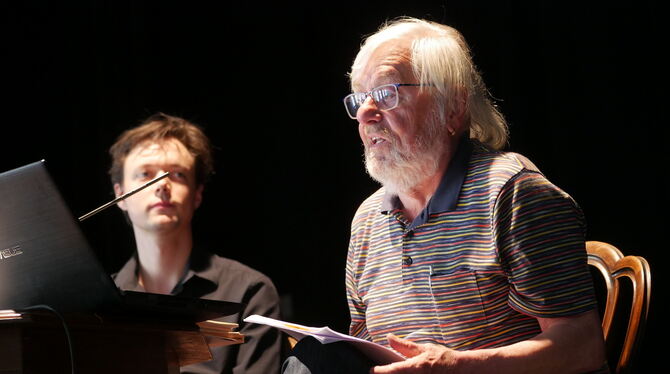

Franz Josef Knape (vorn) und Morris Weckherlin auf den Spuren von Rainer Maria Gerhardt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.