Marcus Vetter und Michele Gentile porträtieren den Internationalen Strafgerichtshof

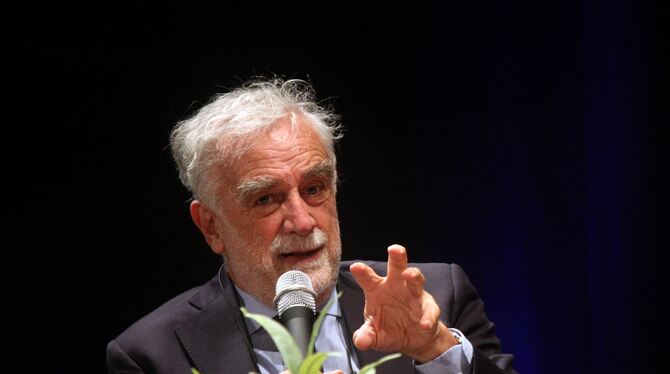

Der Argentinier Luis Moreno Ocampo, der von 2003 bis 2012 Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag war, im Tübinger Kino Museum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.