Das Treffen unter Nachbarn hatte noch gar nicht begonnen, da war die Stimmung schon im Keller.

Beim IX. Gipfel der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in Los Angeles, der noch bis zum kommenden Freitag läuft, sollen eigentlich die großen Fragen der Region verhandelt werden: Migration, Klimawandel, wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie, Kooperation im Gesundheitssektor.

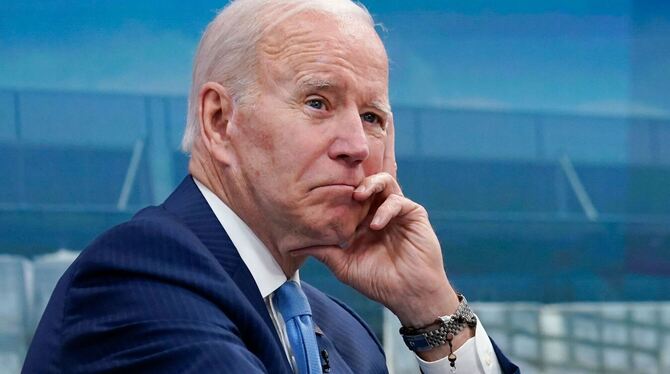

Doch der Fokus liegt seit Wochen auf einer anderen Frage: Wer kommt überhaupt zum Amerika-Gipfel und wer nicht? Eine Serie von Absagen beschert Gastgeber US-Präsident Joe Biden einen unschönen Start seiner neuen Lateinamerika-Bemühungen.

Autoritäre Staaten ausgeschlossen

Die Einladungsliste für den Gipfel ist seit Wochen ein Politikum. Die Biden-Regierung wollte bei dem Treffen nur demokratisch gewählte Staats- und Regierungschefs dabei haben und lud die autoritär geführten Länder Kuba, Venezuela und Nicaragua nicht ein.

Präsidenten mehrerer anderer Staaten kritisierten das als amerikanische Arroganz, erklärten sich mit den Ausgeschlossenen solidarisch und sagten ihre Teilnahme ab. Weitere Staatschefs bleiben aus anderen Gründen fern. Am Ende fehlen bei dem Gipfel nun die Staats- und Regierungschefs von Mexiko, Honduras, El Salvador, Guatemala, Bolivien, Uruguay und zwei kleinen Karibikstaaten.

Besonders die Absage von Mexikos linksnationalistischem Staatschef Andrés Manuel López Obrador ist schmerzlich für den US-Präsidenten. Dass ausgerechnet der Präsident des Nachbarlands der USA und des zweitbevölkerungsreichsten Staats in Lateinamerika nicht zu dem Gipfel kommt, ist eine diplomatische Schlappe für Biden. Mexiko, aber auch Honduras, Guatemala und El Salvador sind besonders relevant beim gewichtigen Thema Migration, das Biden unter Kontrolle bringen muss.

Noch vor wenigen Tagen hatte ein hochrangiger Beamter in Washington gesagt, Biden wolle Mexikos Präsidenten unbedingt dabei haben. Nun müht sich das Weiße Haus, den Boykott herunterzuspielen: Es gebe eben unterschiedliche Sichtweisen auf dem amerikanischen Kontinent und man stehe zu der eigenen Haltung, keine Diktatoren einzuladen.

Gästeliste aus der Zeit gefallen

Doch über das Einladungsdebakel lässt sich nicht hinwegtäuschen. Über Wochen druckste die US-Regierung bei Nachfragen zu den Einladungen herum, wollte offiziell nicht mal bestätigen, dass Kuba, Nicaragua und Venezuela ausgeladen sind. Die Teilnehmer-Liste wurde erst am Dienstag, einen Tag nach Beginn des Gipfel-Programms, veröffentlicht. Und bei der Zahl der teilnehmenden Staatschefs rechnete das Weiße Haus in seiner Not auch Gastgeber Biden mit.

»Viele lateinamerikanische Regierungen empfinden Bidens Management der Gästeliste als einen Versuch, die Uhr in die 1990er oder frühen 2000er Jahre zurückzudrehen, als Washington noch eindeutig am Kopfende des regionalen Tisches saß«, schreibt Brian Winter in der Zeitschrift »Americas Quarterly«. »Aber diese Zeiten sind natürlich vorbei.«

In immer mehr Ländern der Region wie Brasilien, Chile und Peru hat China die USA als wichtigster Handelspartner abgelöst. China kauft in großem Stil Rohstoffe ein, investiert in Infrastruktur und finanziert Großprojekte - und das, ohne lästige Bedingungen zu Menschenrechten und Umweltschutz zu stellen.

Die Solidarität mit den Diktatoren in Teilen Lateinamerikas zeigt auch eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber der Demokratie. Beim Amerika-Gipfel 2001 hatten sich noch alle Länder der Region mit Ausnahme von Kuba zur Wahrung der Demokratie verpflichtet. Mittlerweile glauben aber immer weniger Menschen in Lateinamerika, dass die Demokratie die beste Regierungsform ist: Nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Latinobarometro fiel die Zustimmung zur Demokratie zwischen 2010 und 2020 von 63 Prozent auf 49 Prozent.

Biden will es anders machen als Trump

Biden gibt sich als Vorkämpfer der Demokratien im Kräftemessen mit Autokratien. Und er will Lateinamerika wieder mehr in den Fokus rücken - nachdem sich sein Vorgänger Donald Trump eigentlich nie für die Länder im Süden interessiert hat.

Doch der Start von Bidens Bemühungen ist mehr als holprig. Mexikos früherer Außenminister, Jorge Castañeda, sagte dem Fernsehsender CNN: »Biden muss einen Plan vorlegen, wie er die wichtigen Themen in Lateinamerika angehen will. Er muss zeigen, dass er sich wirklich um die Probleme in der Region kümmern will und dass es nicht nur um US-Politik geht.«

Die Corona-Pandemie hat viele soziale Probleme in Lateinamerika noch verschärft, der Drogenschmuggel in die USA sorgt auf den Transportrouten für Gewalt und Korruption, der Klimawandel führt zu Naturkatastrophen und Dürren. Diese Verwerfungen manifestieren sich jetzt in Form von Zehntausenden Flüchtlingen an der Südgrenze der USA. Das wiederum bringt Biden innenpolitisch unter Druck.

Lateinamerika kann einiges bieten

Angesichts von Energie- und Lebensmittelknappheit wegen des Kriegs in der Ukraine hat Lateinamerika aber auch einiges anzubieten: Argentinien und Brasilien gehören zu den größten Fleisch- und Getreideproduzenten der Welt, im Dreiländereck zwischen Argentinien, Chile und Bolivien liegen riesige Lithiumvorkommen, in Südamerika laufen zahlreiche Projekte zur Produktion von grünem Wasserstoff.

Unbequeme Fragen muss sich die US-Regierung dazu gefallen lassen, warum sie es mit den Autokraten in Lateinamerika so genau nimmt, Biden aber demnächst ein Treffen mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman erwägt - ungeachtet aller Kritik an schweren Menschenrechtsverstößen dort. Die Antwort eines Regierungsbeamten wirkte etwas bemüht: Dies sei ein »Vergleich von Äpfeln und Birnen«.

© dpa-infocom, dpa:220608-99-582398/3