Die mögliche Erneuerung der Zulassung des Unkrautvernichters Glyphosat in der EU stößt bei einer Reihe von Wissenschaftlern auf Kritik. Eine Zulassung für weitere zehn Jahre wäre »wissenschaftlich unbegründet und vollkommen unangemessen«, erklärte Rita Triebskorn, Arbeitsgruppenleiterin am Institut für Evolution und Ökologie der Universität Tübingen. Der EU-Vorschlag sei inakzeptabel. Es gibt aber auch andere Forscheraussagen.

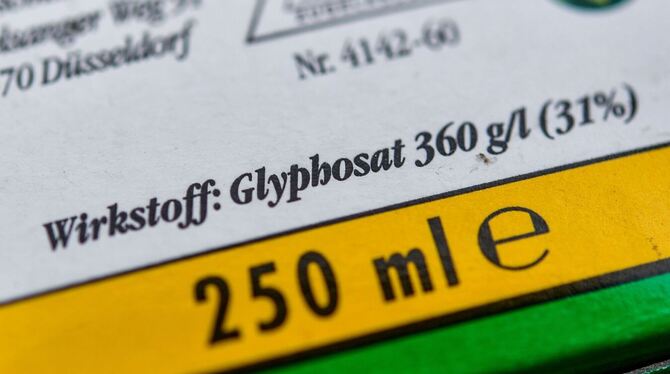

Glyphosat ist ein Totalherbizid, das heißt es wirkt auf alle grünen Pflanzen. Nach Vorschlag der EU-Kommission vom Mittwoch soll dessen Zulassung um zehn Jahre verlängert werden. Aktuell läuft sie noch bis zum 15. Dezember. Der Entwurf sollte an diesem Freitag mit den EU-Staaten erörtert werden. Die Abstimmung darüber ist für den 13. Oktober vorgesehen. Der weltweite Verkauf glyphosathaltiger Produkte ist ein Milliardenmarkt, die ausgebrachten Mengen sind enorm.

Kritik an dem Papier

Johann Zaller von der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) sieht das Papier ebenfalls sehr kritisch: »Im Grunde genommen ist der Vorschlag eine Verhöhnung der ökologischen Wissenschaften.« Der Vorschlag der EU-Kommission offenbare ein systematisches Leugnen des dramatischen Rückgangs der Biodiversität und der wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass Glyphosat dazu beiträgt. »Auswirkungen auf Bodenorganismen und Bodengesundheit werden im Vorschlag nicht einmal erwähnt, obwohl evident ist, dass die Böden in ganz Europa mit Glyphosat kontaminiert sind.«

Der Wirkstoff blockiert ein Enzym, das Pflanzen zur Herstellung lebenswichtiger Aminosäuren brauchen, das aber auch in Pilzen und Mikroorganismen vorkommt. Wo Glyphosat ausgebracht wird, wächst kein Gras mehr, auch kein Kraut, Strauch oder Moos. Ackerflächen können so vor oder kurz nach der Aussaat und nochmals nach der Ernte unkrautfrei gemacht werden. Mit gentechnisch hergestellten Nutzpflanzen, deren Wachstum nicht durch Glyphosat beeinträchtig wird, lässt sich das Mittel zudem auch auf bereits bepflanzten Feldern verwenden.

Zwar sieht die Kommission Einschränkungen und Bedingungen vor - zum Beispiel Höchstwerte für toxikologisch relevante Verunreinigungen im Glyphosat, nicht besprühte Pufferstreifen am Feldrand und einen besseren Schutz von Land- und Wasserpflanzen vor sogenannter Sprühdrift bei der Ausbringung. Diese seien aber nicht ausreichend, um den Wirkstoff gefahrlos in die Umwelt zu entlassen beziehungsweise die zunehmende Akkumulation in Mensch und Umwelt zu begrenzen, erklärte die Tübinger Ökotoxikologin Triebskorn gemeinsam mit ihrem Institutskollegen Heinz-Rüdiger Köhler.

Wissenslücken bei toxikologischen und ökotoxikologischen Befunden würden als Argument für eine Zulassung gewertet, bemängelten Köhler und Triebskorn, die Mitglied des Expertengremiums Spurenstoffe des Bundesumweltministeriums ist. Langfristige Wirkungen seien bislang kaum erforscht - das Fehlen solcher Daten dürfe aber kein Grund für eine weitere Zulassung sein, sondern müsse nach dem Vorsorgeprinzip im Gegenteil dazu führen, dass die Substanz nicht länger eingesetzt werden darf.

Es gibt auch andere Einschätzungen

Christoph Schäfers vom Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie kommt zu einer anderen Einschätzung. »Ich halte den Vorschlag für angemessen«, teilt er mit. Durch die Beschränkung auf 10 statt der üblichen 15 Jahre werde deutlich gemacht, dass es sich um eine besonders zu beobachtende Substanz handele. »Bei der Bewertung des Restrisikos sollte berücksichtigt werden, dass es bis heute keine Substanz gibt, die bei vergleichbarer Wirkung weniger unerwünschte Nebenwirkungen hat.«

Das wesentliche Problem von Glyphosat sei sein Einsatz in extrem großem Umfang, so Schäfers. Wenn dieser im Zuge der neuen Regulation eingeschränkt werde, sei bereits viel erreicht - auch wenn eine Produktion gänzlich ohne Herbizide letztlich besser sei.

»Glyphosat ist zwar von den Risiken her gesehen ein Leichtgewicht, aber es ist ein großer Treiber bei den ausgebrachten Mengen«, gibt Horst-Henning Steinmann vom Zentrum für Biodiversität und nachhaltige Landnutzung der Universität Göttingen zu bedenken. Da die Nutzung von Glyphosat schon in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Einschränkungen belegt gewesen sei, sei denkbar, dass sich die Anwendungsmengen mit der vorgestellten Regelung nur wenig gegenüber der Vergangenheit verändern würden. »Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, ob ein System einer Mengendeckelung machbar ist«, so Steinmann. Damit könne erreicht werden, dass Glyphosat nur dort angewendet wird, »wo es den größten Nutzen hat und wo es keine praktikable Alternative gibt«.

Mit ihrem Vorschlag stellt sich die EU-Kommission gegen Forderungen aus Deutschland. »Solange nicht ausgeschlossen werden kann, dass Glyphosat der Biodiversität schadet, sollte die Genehmigung in der EU auslaufen«, hatte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) gesagt. Eine vielfältige und intakte Pflanzen- und Tierwelt sei die Voraussetzung für sichere Ernten. Der Agrarchemiekonzern Bayer hingegen hatte den Verordnungsentwurf begrüßt.

Konzernte enthielten Untersuchungsergebnisse vor

Der vom US-Konzern Monsanto entwickelte Wirkstoff wurde 1974 erstmals zugelassen. Im Jahr 2000 lief das Patent aus, seither werden glyphosathaltige Produkte preisgünstig auch von zahlreichen anderen Herstellern angeboten. Wissenschaftler betonen, dass Glyphosat zwar teils durch andere Wirkstoffe ersetzt werden könne, ein schlichtes Ersetzen aber keine Lösung sei: Die Menge eingesetzter Herbizide und anderer Pflanzenschutzmittel müsse generell deutlich vermindert werden. Generell glyphosatfrei ist der ökologische Landbau, egal in welchem Bereich.

Einer im Juni vorgestellten Analyse zufolge hatten Konzerne bei der Zulassung von Pestiziden europäischen Behörden Untersuchungsergebnisse vorenthalten. Dabei geht es um Studien dazu, ob Wirkstoffe das sich entwickelnde Nervensystem schädigen können (DNT; Developmental Neurotoxicity), wie die Forschenden der Universität Stockholm im Fachblatt »Environmental Health« schrieben. So sei eine Studie von 2001 zu neurotoxischen Effekten des Wirkstoffs Glyphosat-Trimesium nie bei den EU-Zulassungsbehörden eingereicht worden. Bei einem Teil der betroffenen Analysen hätten die enthaltenen Ergebnisse demnach Einfluss auf den Zulassungsprozess haben können. Warum die Untersuchungen nicht eingereicht wurden, sei unklar.

© dpa-infocom, dpa:230922-99-288012/4