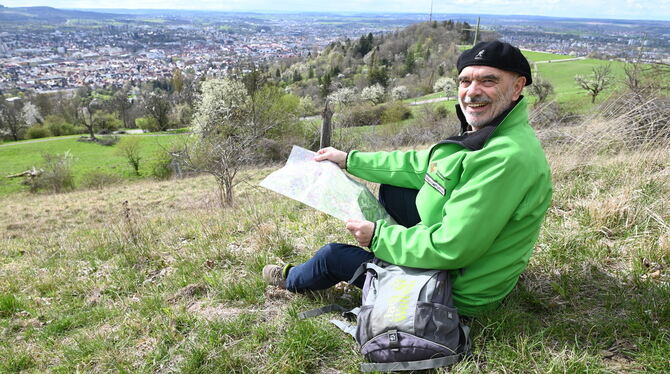

Karte oder App? Wanderwart aus der Region klärt auf

Manfred Goller, Wanderwart im Lichtenstein-Gau des Schwäbischen Albvereins, schätzt Karten aus Papier in der freien Natur nach wie vor als unverzichtbar ein.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.