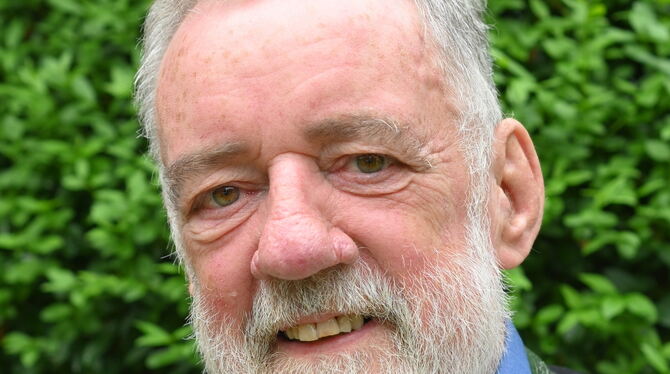

Der Reutlinger Stadtrat Johannes Schempp hat Gegenwind nie gescheut

Vier Jahrzehnte ist Sozialdemokrat Johannes Schempp im Reutlinger Gemeinderat gesessen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.