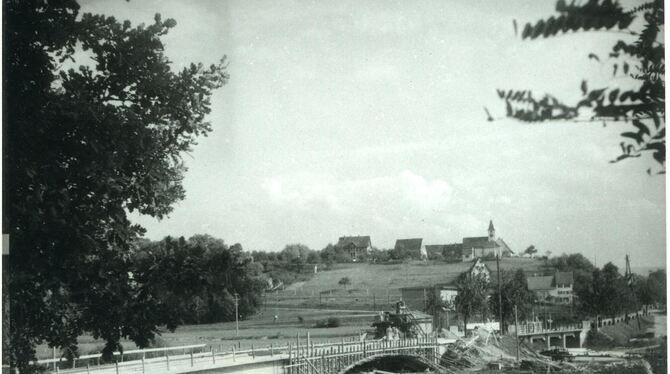

Dann kamen die Panzer nach Altenburg - vorher Neckarbrücke gesprengt

Die Brücke wurde von Altenburgern gesprengt, um die Franzosen daran zu hindern, ins Dorf zu gelangen. FOTO: SAMMLUNG BILDERTANZ/FINGERLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.