Vor 80 Jahren: Kampf um die »Festung« Genkingen

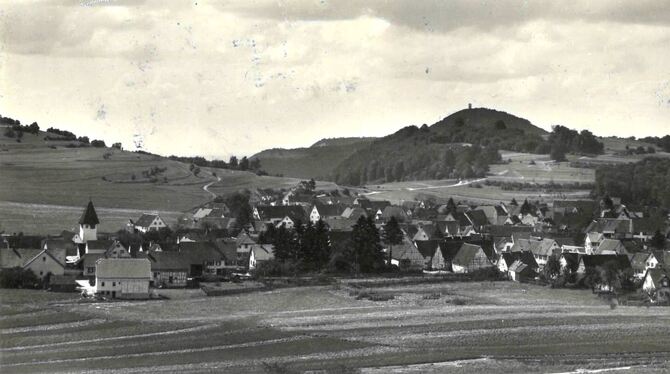

Blick auf das Alb-Dörfchen Genkingen: Die Aufnahme zeigt den Ort im Jahr 1936 mit Blick auf den Roßberg.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.