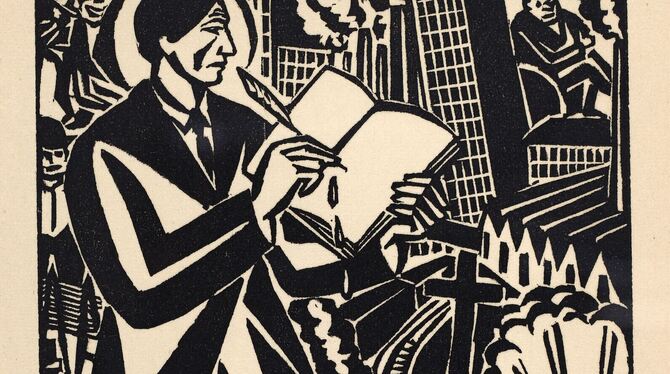

Ankläger gegen den Krieg

Der Künstler engagiert gegen Gewalt: Masereels Holzschnitt »Les Poètes contre la guerre« (»Dichter gegen den Krieg«) als Titelblatt einer pazifistischen Schrift. FOTO: VG BILD-KUNST

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.