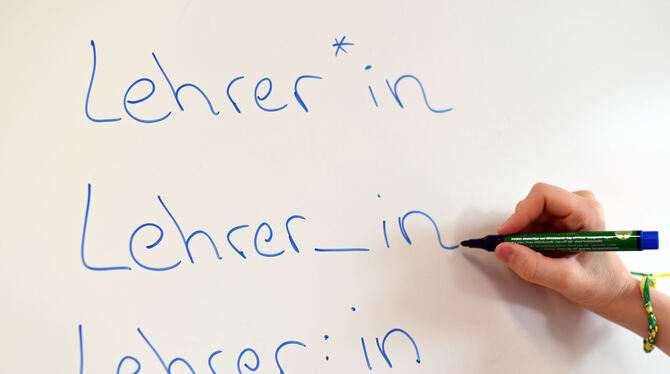

Mit Sternchen oder ohne? Wie gehen Reutlinger Schulen damit um?

Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat Genderzeichen bisher nicht empfohlen. FOTO: DPA/PICTURE ALLIANCE

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.