GEA-Verleger: Darum brauchen wir verschiedene Meinungen

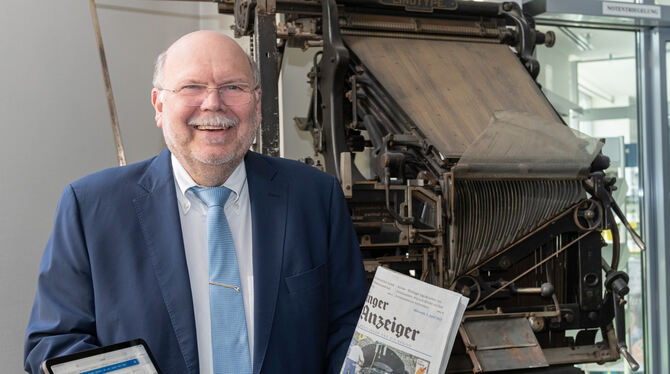

Valdo Lehari jr. wird den GEA auch in Zukunft sowohl gedruckt als auch digital anbieten und weiterentwickeln. FOTO: SCHANZ

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.