Wie man als Kreml-Kritiker in Baden-Württemberg lebt

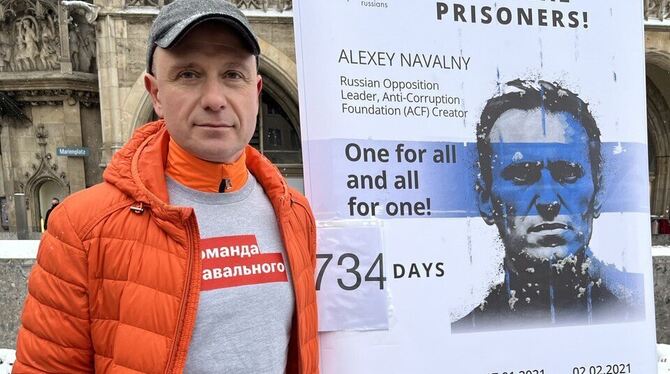

Alexey Gresko auf einer Demonstration für die Freilassung von Kreml-Kritiker Alexey Nawalny Anfang dieses Jahres in München.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.