Wer von Hasskommentaren betroffen ist und was man dagegen tun kann

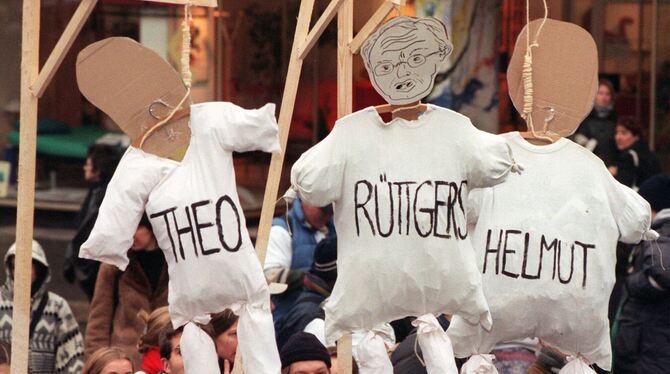

Galgen mit drei Stoffpuppen von Theo Waigel, Jürgen Rüttgers und Helmut Kohl (v.l.n.r.) gab es auch bereits bei den Studentenprotesten 1997.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.