Wie Bauern im Kreis Reutlingen zur Satellitenkontrolle ihrer Felder stehen

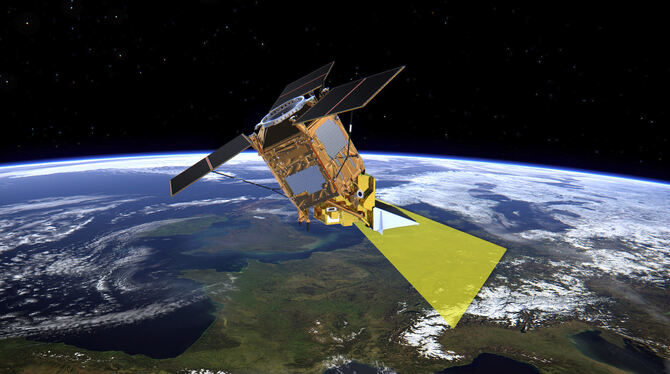

Satelliten machen im Auftrag der EU Aufnahmen von den landwirtschaftlichen Nutzflächen in ganz Europa, auch von Ackerflächen und Weiden in der Region.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.