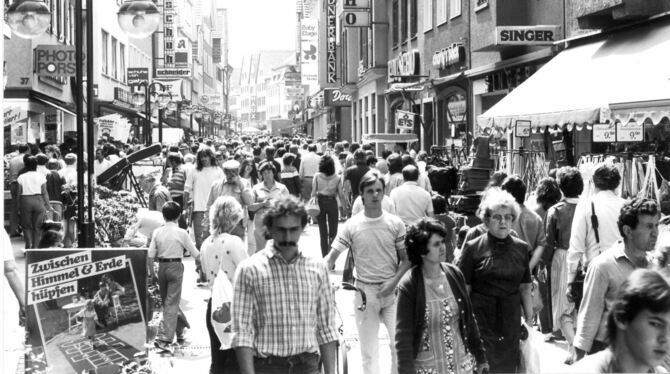

So gut war die Reutlinger Wilhelmstraße einst besucht

Ein ganz normaler Einkaufssamstag Anfang der 1980er-Jahre: Kurz vor 12 Uhr mittags gab es in der unteren Wilhelmstraße fast kein Durchkommen mehr.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.