Adolf Hölzel und die Pfullinger Hallen

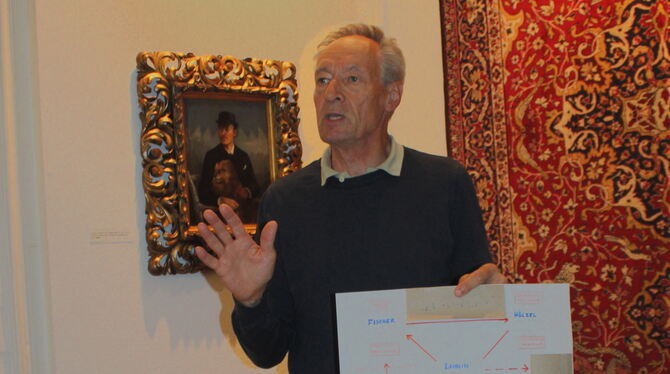

Albert Mollenkopf sprach über die Bedeutung des Dreigestirns Louis Laiblin, Theodor Fischer und Adolf Hölzel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.