Schwierige Mutter-Sohn-Beziehung im Drama »Sterben«

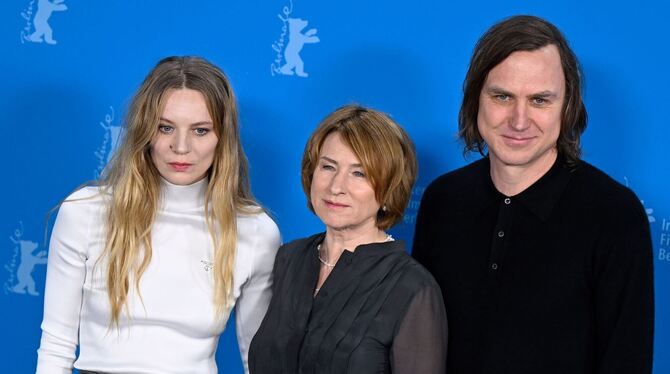

Lilith Stangenberg, Corinna Harfouch und Lars Eidinger sind zusammen im Film »Sterben« von Regisseur Matthias Glasner zu sehen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.