Die Straße lebt

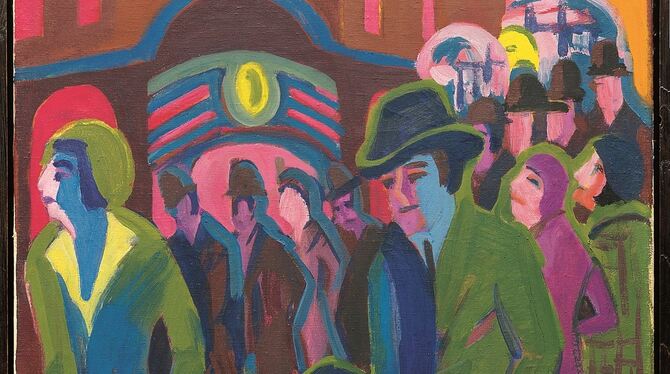

Ernst Ludwig Kirchners Gemälde »Straße mit Passanten bei Nachtbeleuchtung« von 1926/27, zu sehen in der Ausstellung »Street Life« in Ludwigshafen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.