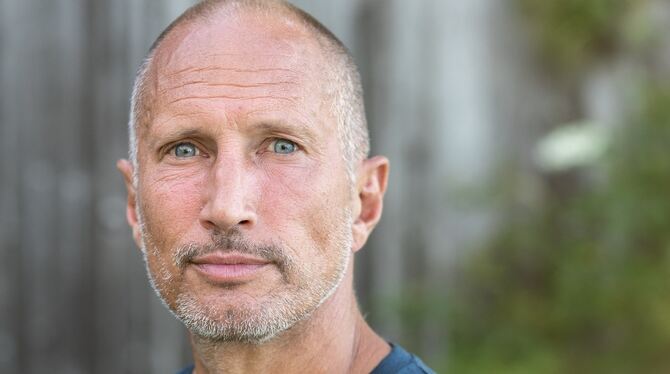

Benno Fürmann vor seinem Auftritt in Reutlingen im GEA-Interview

Der Schauspieler Benno Fürmann trägt am 30. November im kleinen Saal der Reutlinger Stadthalle Texte unter anderem von Kurt Tucholsky, Erich Kästner, Erich Fried und Khalil Gibran vor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.