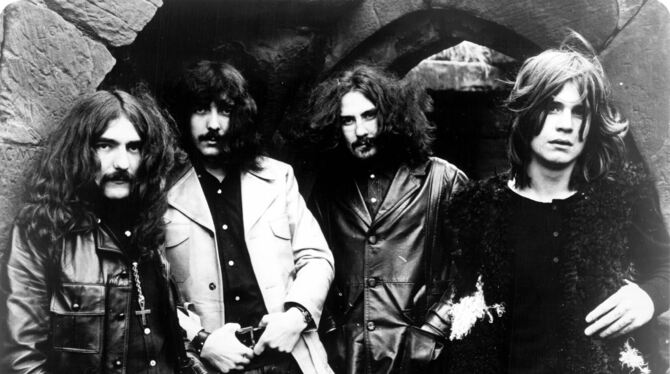

50 Jahre Heavy Metal: Wandlungen des Harten und Heftigen

Sie gelten als die Urgruppe des Heavy Metal: Black Sabbath im Jahr 1970 mit (von links) Geezer Butler, Tony Iommi, Bill Ward und Ozzy Osbourne. FOTO: WARNER BROS.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.