Zu Hause sterben ermöglichen – Verein unterstützt Arbeit des Tübinger Projekts

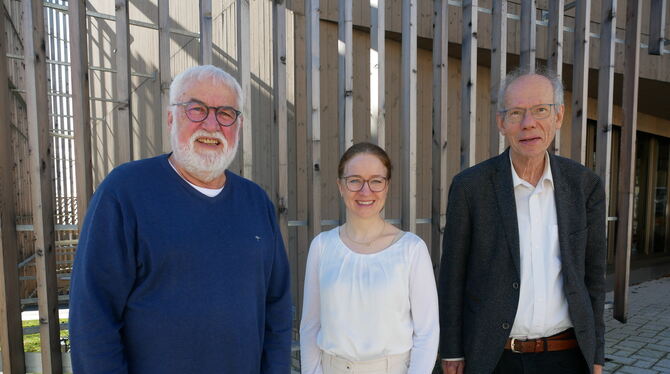

Peter Roth (von links), leitende Ärztin Dr. Christiane Paul und Dr. Thomas Schlunk stehen hinter dem Ambulanten Palliativdienst namens Tübinger Projekt sowie dem dazugehörigen Förderverein.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.