Vor 70 Jahren: Einbruch in Hohenzollern-Schatzkammer

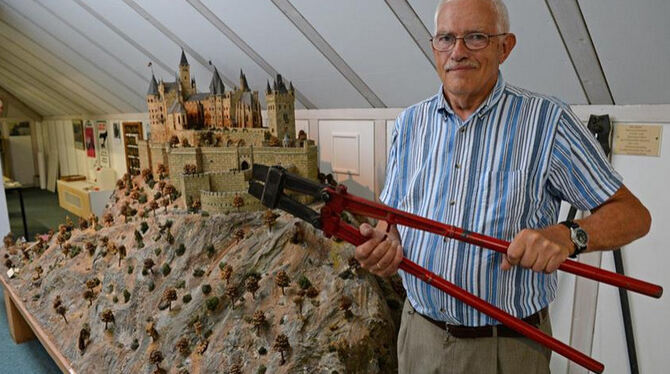

Günther Boetsch, Museumsführer im Kriminalmuseum der Akademie der Polizei Baden-Württemberg in Freiburg, zeigt den Original-Bolzenschneider des Einbruchs in die Schatzkammer der Burg Hohenzollern.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.