Tübinger Stiftung gründet Institut, das KI und Neurowissenschaften verbindet

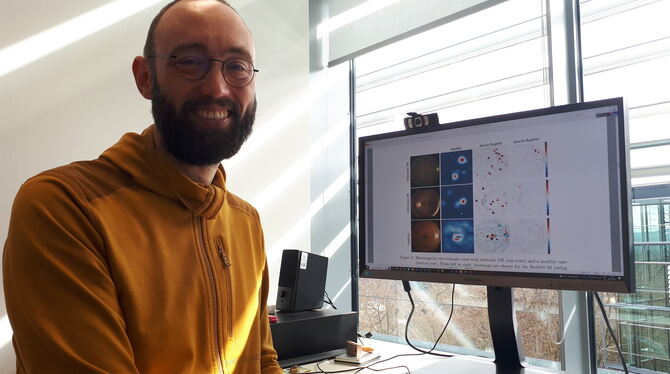

Professor Philipp Berens ist Gründungsdirektor des neuen Institute for Artificial Intelligence in Brain Health in Tübingen. FOTO: STÖHR

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.