Tübinger Archäologen untersuchen Decke des Tempels in Esna am Nil

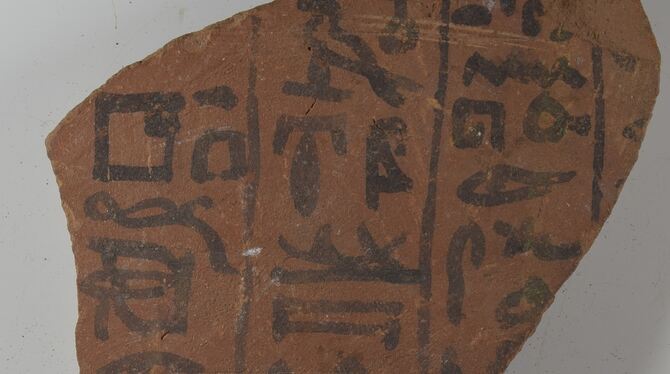

27.000 Ostraka wurden in Athribis entdeckt. FOTOS: ATHRIBIS-PROJEKT TÜBINGEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.