B 27-Tunnel in Tübingen: Ausbau rückt näher

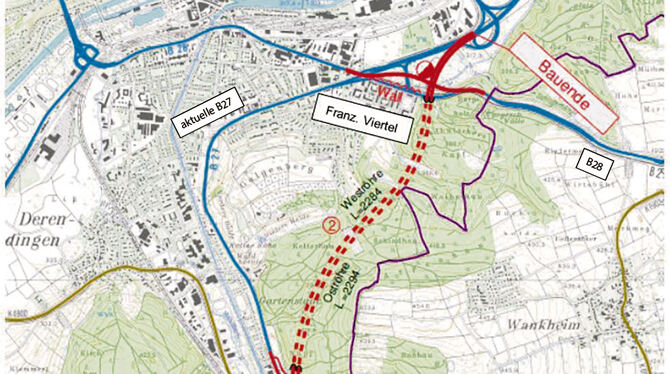

Morgens Stau, abends Stau: Bisher rollt der Verkehr auf zwei Spuren durch die Tübinger Südstadt (blaue Linie). Der Tunnel (rot gestrichelt) soll mehr als 36.000 Fahrzeuge täglich aufnehmen, die Belastung für die südlichen Stadtviertel verringern und die Fahrzeiten für Pendler deutlich verkürzen. ENTWURF: REGIERUNGSPRÄSIDIUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.