Neunjähriges Gymnasium schadet anderen Schulen

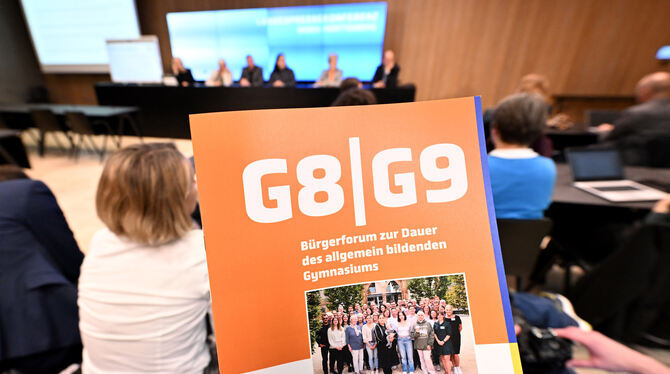

Das Bürgerforum fordert die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium. Bildungswissenschaftler sehen das kritisch.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.