Berlin (dpa) - Ob als Klingelton oder zur Untermalung historischer Daten, meistens banal, selten passend: an Beethovens Musik kommt niemand vorbei. Ob »Dáda Dáda Dadadadadaaa« (langsam geträllert) oder »Ta Ta Ta Taaaa« (etwas schneller) - die Klavierminiatur »Für Elise« und die ersten Takte der 5. Sinfonie sind globale Ohrwürmer.

Die Neunte erklingt, wie unlängst am Brandenburger Tor zum Vereinigungsjubiläum, zu staatstragenden Ereignissen. Aus 16 Takten der »Ode an die Freude« entstand die Europa-Hymne.

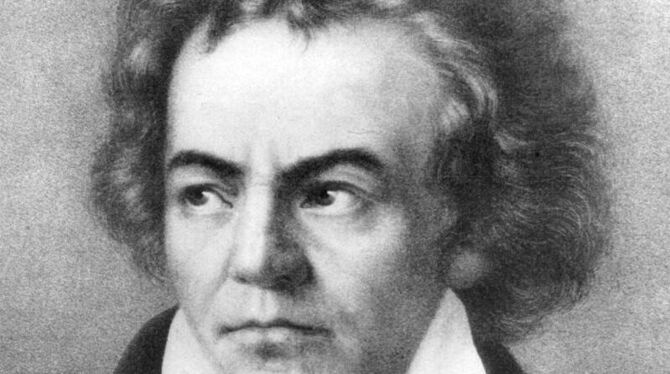

Ludwig van Beethoven (1770-1827) - zum Jahr seines 250. Geburtstags am 17. Dezember (genau genommen das Datum seiner Taufe) blickt der Meister mit strengem Blick und wallender Künstlermähne von Buch- und CD-Covern, Tassen und T-Shirts. Hunderte Veranstaltungen - vom Hauskonzert bis zu ganzen Sinfonie-Zyklen - zählt die Kampagne des Beethoven-Jahres (»BTVN2020«) auf. Beethoven ist allgegenwärtig.

Warum ist das so? Vielleicht, weil niemand so wie er unsere Sehnsucht nach dem gottähnlichen Künstler bedient, nach dem eigensinnigen Kopf, der mit Musen und Dämonen kämpft. So klinge die Utopie, schrieb der Philosoph Theodor W. Adorno zu Beethovens Klaviersonate Op. 111, die Sinfonien seien eine »Volksrede an die Menschheit«.

Gewiss, Rihanna oder Taylor Swift haben viel mehr Downloads, auch wenn Beethovens Musik auf Spotify immerhin mehr als fünf Millionen Hörer im Monat bekommt. Wenn es aber darum geht, einen Künstlerhelden zu küren, steht der mit 56 Jahren in Wien gestorbene Ludwig ganz oben. Generationen von Literaten und Wissenschaftlern haben sich an ihm abgearbeitet. »Beethovens Musik bewegt den Hebel des Schauers, der Furcht, des Entsetzens, des Schmerzes«, schrieb E.T.A. Hoffmann.

Auch für die Auseinandersetzung mit der deutschen Katastrophe musste Beethoven herhalten, etwa in Thomas Manns Komponisten-Roman »Doktor Faustus«. Tatsächlich haben die Nazis den »Titanen« Beethoven schamlos für ihre Propaganda ausgenutzt. Aber auch die Popkultur hat sich bedient. Von den Beatles bis zu Stanley Kubricks Film »Uhrwerk Orange« - Beethoven rules!

Ein Verständnis für den Mythos bekommt man aber vor allem, wenn man seine Musik hört, etwa in den alten Aufnahmen großer Dirigenten des 20. Jahrhunderts. Auf der rauschenden Tonspur verklären Otto Klemperer und Wilhelm Furtwängler die Sinfonien zu Musikdenkmälern. Doch bei aller Verehrung und Bewunderung - Beethovens Leben war alles andere als eine Heldensaga. In den knapp sechs Jahrzehnten, die er in Bonn und Wien verbrachte, im Schatten der Französischen Revolution und von Napoleons Truppen, im Glanz (und der Spießigkeit) der Habsburgermonarchie, gehen bei Beethoven höchste Inspiration und Alltags-Kleinklein nahtlos ineinander über.

Und er hat viel gelitten. Vor allem am Verlust seines Gehörs (»der edelste Teil«), den er mit 27 Jahren erstmals bemerkt und der ihn in den letzten Lebensjahren völlig taub werden lässt. In seinem »Heiligenstädter Testament« denkt er 1802 angesichts des Gehörverlusts sogar über Selbstmord nach. Viele seiner wichtigsten Werke hat Beethoven nie gehört.

Und er leidet an unerfüllter Liebe. Etwa zur verheirateten und später verwitweten Josephine von Brunswick. Die Beziehung scheitert an den Konventionen der Zeit und an Beethovens Charakter. Beethovens Briefe an die »unsterbliche Geliebte« sind vermutlich an sie gerichtet.

Sein Freigeist und sein Eigensinn lassen Kompromisse nur schwer zu. »Falschheiten verachte ich - besuchen Sie mich nicht mehr«, schreibt er nach einem Streit an seinen Förderer, den Grafen Moritz Lichnowsky. Die Versuche, Beethoven mit solchen Anekdoten als jemanden wie du und ich zu beschreiben, dürften allerdings ins Leere laufen. Einer solchen Ausnahmeerscheinung sei der Begriff des Genies angemessen, findet der belgische Dirigent und Musikwissenschaftler Jan Caeyers in seiner viel gelobten Biografie »Beethoven, der einsame Revolutionär«.

Schon zu Schulzeiten fällt Beethoven durch seinen Dickkopf auf, was wohl auch damit zu tun hat, dass er früh Verantwortung für seine beiden Brüder übernehmen muss, nachdem die Mutter an Schwindsucht stirbt und der Vater, Sänger in der kurfürstlichen Hofkapelle zu Bonn, dem Alkohol verfällt. Der Sohn erweist sich aber als Virtuose. Seitdem er 14 ist, spielt er Orgel in der Hofkapelle. Dann sucht er neue Horizonte. Mit 22 Jahren zieht er nach Wien, um sich als Komponist ausbilden zu lassen.

Es sind schwierige Wiener Anfangsjahre. Das Publikum liebt die leichte Muße, Beethoven macht ungern Zugeständnisse an den Massengeschmack. Er hadert mit sich und seiner Kunst, wie es aus den mit energischer Hand aufgezeichneten Partituren deutlich wird. In Beethoven brodelt es.

Dass heute ausgerechnet Melodien wie »Für Elise« oder die »Ode an die Freude« hängenbleiben, ist zwar verständlich, wird aber dem Gesamtwerk nicht gerecht. In den 32 Klaviersonaten, etwa der »Hammerklaviersonate«, in den Streichquartetten, seiner einzigen Oper »Fidelio« oder den Violin- und Cellosonaten wird Beethovens Kern hör- und erlebbar. Mit diesen Kompositionen sprengte er das musikalische Korsett seiner Zeit.

Schon seine ersten beiden Sinfonien deuten den Bruch an. Mit der dritten Sinfonie startet er den Versuch, den französischen Markt zu erobern. Er widmet das Werk dem revolutionären Herrscher Napoleon, doch die Bewunderung ist nicht von Dauer. Napoleons Selbsternennung zum Kaiser 1804 empört auch Beethoven. Aus Wut soll er die Partitur der »Eroica« in den Raum geschleudert und die Widmung an Bonaparte ausradiert haben. Auf dem Titelblatt des Originals klafft jedenfalls ein Loch.

Wie diesen Mythos hat die Nachwelt viele andere Beethoven-Mythen gepflegt. Auch sein Tod wurde Teil dieser Verehrung. Als er auf seinem Totenbett liegt, bringt ihm ein Diener noch zwei Flaschen Rüdesheimer Jahrgang 1806. Beethoven kann nicht mehr trinken. »Schade! - Schade! - zu spät!!«, sollen seine letzten Worte gewesen sein. Auf seinem letzten Weg wird Beethoven von mehr als 20.000 Menschen begleitet.